HOMUNCULUS

Opus alchimicum

I

1. Дамы и господа! Я задумал опус. Отнеситесь к этому по возможности серьёзно и почтительно. Не торопитесь перешёптываться и насмешливо аплодировать.

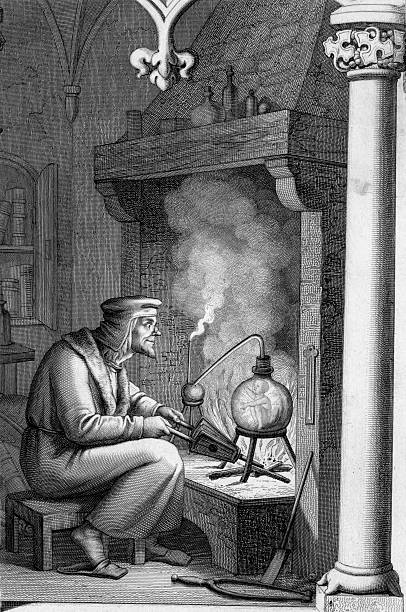

Латинское «opus» означает «деяние», «делание», «творение», «труд», «произведение». Словом, нечто несуетное и ответственное, требующее сосредоточения всех творческих и духовных сил на одном генеральном направлении, в едином акте или порыве.

Я задумал опус не в иронически-литературном, но в самом что ни на есть алхимическом смысле этого слова – Opus alchimicum.

Задумал сотворить, произвести на свет, произрастить в колбе своего воображения гомункулуса – маленького человечка, мыслящий тростник, одухотворенное и вполне автономное существо, призванное восполнить зияющий пробел в моём повседневном эгоцентричном существовании, а именно отсутствие в нём нежной родительской заботы.

2. Отец покинул нас, когда мне было не больше трёх или четырёх месяцев отроду. Я не познал отцовской любви, но, прожив без неё четверть века, вознамерился найти её в себе самом и направить всю, без остатка на моего маленького человечка. Вопрос состоял только в том, как создать его. Ведь по законам жанра я не мог в данном случае прибегнуть к услугам женщины. Биология должна была смиренно уступить место технологии.

3. А вот технологии я как раз и не знал. Мои предшественники не оставили чётких инструкций. Как удалось вдохнуть живой дух в деревянного Пиноккио? Ведь, согласитесь, обстругать полено и произвести на свет некое осмысленно действующее и чувствующее существо – не одно и то же. Мы знаем, что полено под рубанком отчаянно запищало. Но кто поселил в нём эту писклявую жизнь? В книге мы не находим ответа. Нет его и в истории глиняного Голема. Что наделило глину качествами активного субъекта? Если в первом случае можно допустить самозарождение, то предания о Големе прямо и недвусмысленно указывают на магию как единственный источник активности этого жуткого биоробота. Но кому известна та сокровенная магическая фраза или формула, что привела в движение безжизненную куклу? Кто сорвал покровы этой тайны? Уж, по крайней мере, не я.

4. Знатоки могут уличить меня в невежестве и возразить мне: любому сведущему человеку известно оставленное Парацельсом подробное руководство по выращиванию гомункулуса. Там всё ясно описано. Аналогичные рецепты встречаются и в тайных манускриптах розенкрейцеров. Да что там, средневековые алхимики, не щадя времени и живота своего, несмотря на преследования со стороны Святой Инквизиции, изощрялись в изобретении и описании всё новых, более совершенных способов произведения на свет миниатюрных мужчинок и женщинок. Желающий повторить их эксперименты и проделать тот же длинный неблагодарный путь в неведомое пусть ищет ответы на вопросы в их трактатах, а не в сказке про Пиноккио или сумрачных легендах о глиняном Големе. И уж, конечно, последнее дело – вопрошать о чём-либо мечтательную и пылкую девицу по имени Мери Шелли, решившую разделаться с темой искусственного человека в неполные 19-ть!

5. Мне известна рецептура Парацельса. Следуя его предписаниям, я должен отличиться в нехитром искусстве мастурбации и собрать в колбе изрядную порцию своей спермы, после чего оную колбу нужно запечатать и закопать в свежий навоз ровнёхонько на сорок дней. Положено ли весь указанный срок молиться и поститься – не припомню. Спустя сорок дней (не путать с поминками!) животворящий сосуд должно откопать, и тогда внутри него, если, конечно, всё проделано с подобающей осмысленностью и аккуратностью, уже будут отчётливо видны контуры полупрозрачного существа. Маленький человечек, пока не окрепнет и не возмужает, будет некоторое время нуждаться в искусственном вскармливании; питается же он исключительно свежей человеческой кровью, которую необходимо своевременно подливать в его колбу. Есть требования и касательно температурного режима: вокруг колбы должно быть живое тепло, как в утробе кобылы.

В другом авторитетном источнике человеческое семя не упоминается вовсе. Оно заменено майской росой, собранной в полнолуние и вступающей в соединение с человеческой кровью, точнее, со смесью крови мужской и женской в соотношении 2:3. Причем, особо подчёркивается, что пригодна лишь кровь чистых и целомудренных людей. Где же я найду таких в наших широтах?

Колбу с указанной жидкостью полагается подогревать на умеренном огне, пока из неё не донесутся свист и топот – звуки сии, как свисток чайника, оповестят Вас о том, что внутри алхимического сосуда, словно внутри запечатлённого Босхом одуванчика, амурится парочка премилых человеческих особей!

6. При всём уважении к именитым алхимикам прошлого, я вынужден отказаться от их мудрёных рецептов. Не потому, что мне жаль своей или чужой спермы и крови, но потому, что моя лаборатория – литература, а реторта – пространство этого текста. Я решился совершить нечто алхимическое, не покидая этих страниц, воздерживаясь от кровосмешения и не прибегая к каким-либо материальным элементам, их простым и сложным соединениям, «субстанциям» и «субстратам».

7. Иными словами, я задумал немыслимое. Произрастить гомункулуса в реторте литературного текста! Мои предшественники, хитроумные создатели Пиннокио и Голема, всё же пользовались подручными материалами, в моём же распоряжении только текст, а это материя куда менее прочная и ощутимая, нежели глина или древесина. Причём, замечу, текст здесь одновременно и вещество, и сосуд, в коем оно подвергается постепенному и закономерному преобразованию.

8. Для осуществления мною задуманного требовалось:

a) заранее изготовить «ёмкость», пригодную для выживания и постепенного развития литературного существа, сформировать внутри текста питательную и защищённую среду для моего гомункулуса;

b) пережить некоторое отчуждение и отстранить от себя определённую часть собственной духовной природы, которая, отделившись от меня и обретя словесную оболочку, могла бы начать автономное существование в этом тексте.

После ряда нехитрых психологических и филологических опытов я пришёл к интересному выводу: литературной плотью и кровью моего искусственного человечка должна стать моя собственная эмоция или страсть, длительное время не находившая выхода и выражения. А вот сосуд для обитания гомункулуса – не что иное, как мой же дневник, т.е. письмо по сути своей интимное, закрытое от посторонних и не предназначенное для публикации. Форме алхимического сосуда как нельзя лучше соответствует литературная форма дневниковых записей. Ведь дневник с одной стороны герметичен, с другой же, при всей предзаданной исповедальности, – пуст, как душа подлинного лицедея, и мы не можем знать заранее, чем, каким содержанием заполнится эта полость. Дневник не ведает ни жанра, ни канона, ни традиции; он может без цензурных ограничений вместить в себя всё, что угодно, уж, по крайней мере, всё, что составляет нашу сладостно лелеемую субъективность. И хотя, как шутливо подметил Амброуз Бирс, мы склонны подменять честную исповедь «повседневным описанием той части своей жизни, о которой можно рассказывать, не краснея», сам по себе дневник не понуждает нас к такой неискренности. И, что бы до нас не писали в дневниках титаны мысли, на наших собственных дневниковых страницах никто ни к чему не обязывает нас: мы вольны без всякой премудрости бесконечно долго описывать покупки, сделанные в соседней бакалее, или приснившиеся нам нелепые сны. Дневник терпимо примет любое содержимое нашего воспалённого ума; и такое всепринятие, чуждое догматизму и слепому диктату жанра, весьма благоприятно для спонтанного самозарождения новой жизни. Вот безупречно устроенное лоно, сосуд, что только и ждёт наполнения. Нужно лишь умело воспользоваться им…

9. И в этот пустой сосуд излилась вся за долгие годы скопившаяся во мне злоба. Она обрела форму, плоть и самодостаточность, сделавшись, если хотите, особой разновидностью существования, или, по-учёному, экзистенцией…

10. Впрочем, заполнить специально подготовленный сосуд живой материей исповедального текста было недостаточно; главная задача состояла в том, чтобы создать некую оптимальную интертекстуальную среду, в которой мой литературный гомункулус мог бы полноценно развиваться и поэтапно формироваться как автономный и активный субъект в классическом западноевропейском понимании этого слова. Написав довольно-таки объёмный набросок под рабочим заглавием «Как упоительна злоба», я закрыл свой дневник, перевязал его шелковыми ленточками и положил на него первое русское издание «Манифеста сюрреализма», альбом гравюр Пабло Пикассо «Минотавромахия» 1935 года, а сверху ещё и увесистый томик «Моби Дика» Германа Мелвилла, после чего упрятал всё это в книжный шкаф и запер оный на ключ. Ждал я, как и полагается, сорок дней. Ни больше, ни меньше.

11. Маститые алхимики компетентно утверждали, что искусственно созданное или выращенное в колбе существо презабавно и способно вызвать умиление: оно всё время что-то лопочет, звонко смеётся, а пока не выучится говорить по-человечески, пускает пузыри и, как все толстощёкие младенцы, с довольным видом издаёт дурацкое «агу». Парацельс призывал весьма ответственно подойти к воспитанию и образованию рукотворного малыша, не то он, следуя своему беззаботному и весёлому нраву, всю свою и без того недолгую жизнь скоротает рассказыванием скверных похабных анекдотцев и откалыванием сальных шуточек, над которыми сам же и будет, опережая опешивших слушателей, непристойно громко хохотать. Долг алхимика, как и обязанность каждого добродетельного родителя, обратить бестолкового гомункулуса к вещам нравственным и возвышенным, разбудить в нём христианскую душу.

12. Но ваш покорный слуга однажды обнаружил в своей колбе не весёлого пустомелю, а субъекта злого и мрачно сосредоточенного. Судари мои достопочтенные и совершенно обворожительные сударыни! Я вырастил в собственном дневнике редкостного злыдня!

Понял я это по дневниковым записям, появившимся без какого-либо моего участия и умысла. Вчитываясь в новый текст, я мог с интересом и изумлением наблюдать, как пробуждается, прорывается сквозь пелену забытья не стойкое ещё сознание, как оно крепнет и матереет, познавая окружающий мир. Едва осознав себя, мой гомункулус записал кривыми буквами «Я жив…». Видимо, хотел написать «Я живой», но рука, к письму ещё не приученная, не привыкшая, быстро устала и не вывела две последние буквы. Затем он, отлежавшись ещё несколько дней, набравшись сил и напитавшись живительными соками литературы, совершил путешествие вокруг собственной комнаты, причём все предметы, попадавшиеся ему на пути, вызывали у него необъяснимое раздражение. «Стул – кидается под ноги, стол – врезается в грудь. Кругом одни заслоны, барьеры, которые хочется разломать, смести, сокрушить».

Так ворчливый обитатель моего дневника, сталкиваясь с окружающими его объектами и чертыхаясь, мучительно нащупывал собственное Я; он сразу же проявил склонность к

Главное, чтобы толк был. А то получится опять, как у братьев Стругацких или у бродячего призрака Энгельса...

Главное, чтобы толк был. А то получится опять, как у братьев Стругацких или у бродячего призрака Энгельса...

"Рябинкин! Стань человеком!"