Есть в вашей книге очень важная строчка. Вы пишете, что смерть художника всегда бывает не случайностью, а последним творческим актом. [/b]

— Это не мои слова, это слова Мандельштама. Это в статье о Скрябине он говорит. Но он наивно говорит, что Россия знала Скрябина. Россия совершенно не знала Скрябина — знала кучка музыкальных людей в консерватории.

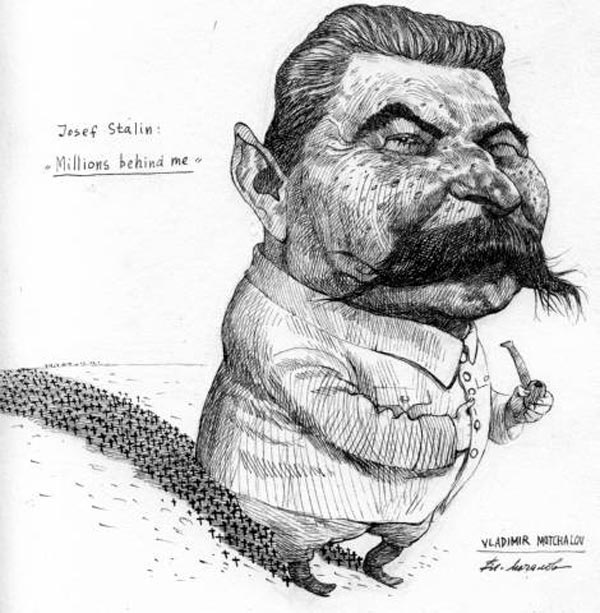

— Ваш муж написал свое стихотворение о Сталине после того, как увидел последствия коллективизации на Украине и почувствовал, что не может больше молчать?

— Это первое стихотворение? Да.

— Говорил ли он с вами, пока писал его, или сразу написал?

— Конечно, говорил. Он мне каждую строку показывал. У меня, наверное, хороший слух на стихи.

— Когда он писал его, думаете ли вы, что он понимал, что оно приведет к его смерти?

— Конечно! Он думал только, что его сразу расстреляют.

— Думаете ли вы, что он был прав?

— Я думаю, да. Но это относится не только к Сталину, это относится ко всем. Брежнев — первый не кровопийца, не кровожадный. Солженицына, например, за границу выслал. Хрущев еще упражнялся. Он здесь расстрелял людей за то, что они продавали губную помаду самодельную — я знаю это от Эренбурга. Он на Украине провел сталинскую политику — там кровь лилась страшная.

— Путешествия на Запад оказали на Мандельштама огромное влияние, и вы писали, что Средиземноморье было для него чем-то вроде Святой Земли. Думаете ли вы, что классическая культура Древнего мира — Греции и Рима — оказала наибольшее влияние на него как на поэта?

— Греция — да, но он никогда не был в Греции. В Риме он был, но про Рим он говорил, что это камни, а Грецию он очень живо чувствовал. Потом, Грецию можно чувствовать и по стихам, и по литературе. Я тоже не была в Греции.

— Но, как вы уже говорили, он был до глубины души христианином. Среди всех страданий сталинских времен, его и ваших страданий, не терял ли он когда-нибудь надежду?

— Нет, надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. Но ясно было, что после смерти Сталина будут облегчения. Такого другого животного нельзя было найти. Ассириец. Я говорю, что он гений, потому что в сельскохозяйственной стране он уничтожил все крестьянство за два года.

— Вы говорите, что Мандельштам никогда не говорил о своем «творчестве». Он всегда говорил, что «строит» вещи. Полагаете ли вы, что свою поэзию он рассматривал как некий проводник Божьей благодати?

— Я думаю, что да, но я никогда не спрашивала.

— В те годы, что вы жили с ним, посвящая ему всю свою жизнь, вы, наверное, много раз спасали его от отчаяния и, возможно, от смерти?

— Я много думала о самоубийстве, потому что жить было совсем невозможно. Был голод, была бездомность, был ужас, которого нельзя себе представить, была страшная грязь. Абсолютная нищета.

— Была ли его дружба с Ахматовой источником силы для него?

— Скорее для нее.

— Какая была она?

— Ахматова? Красивая женщина, высокая. На старости она распсиховалась. У нее не было нормальной старости.

— Вы пишете, что Мандельштам подвергся одному очень сильному влиянию...

— Иннокентий Анненский. Это был любимый поэт, единственный из символистов. Он повлиял на всех: на Пастернака, на Ахматову, на Мандельштама, на Гумилева. Это дивный поэт, его мало знают за границей, его не переводят. Это чудный поэт. Я, к несчастью, отдала книжку его одному священнику, который приехал. Чтобы немножко вразумить его: он писал стихи, но очень плохие, наверно, — я ему дала, достать нельзя. Это [Анненский] религиозный философ, сейчас это окончательно выяснилось, потому что нашли новые письма — два, и там это совершенно ясно уже.

— Вы говорите, что сильное влияние на Мандельштама оказал Чаадаев. И что из-за этого влияния он не воспользовался в 1920 году возможностью уехать за границу.

— Да, потому что Чаадаев... он хвалит Чаадаева за то, что он вернулся в небытие из страны, где была жизнь.

— Думаете ли вы, что Мандельштам таким образом намеренно отказался от Европы? Что он как бы повернулся спиной к Европе?

— Он боялся, что заговорит за границей во весь голос и потом не сможет вернуться.

— Но он уже понял к тому времени, что оставаться в России опасно?

— Он понимал, конечно. Что было делать? Мой отец сказал: «Я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье». Приблизительно такое отношение было и у Оси.

— Как вы полагаете, он принял это решение как поэт или как человек?

— Я думаю, что как поэт, потому что вне русского языка было бы...

— В вашей первой книге есть глава, которая называется «Возрождение», где вы говорите о возрождении духовных ценностей, утерянных в 20-30-е годы. Продолжаете ли вы верить в это возрождение?

— В то, что они воскресли? Нет. Здесь ничего воскреснуть не может. Здесь просто все мертво. Здесь только очереди. «Дают продукты». Очень легко управлять голодной страной, а она голодная. Брежнев и не виноват в том, что она голодная, — 60 лет разоряли хозяйство. Россия кормила всю Европу хлебом, а теперь покупает в Канаде. При крепостном праве крестьянам легче жилось, чем сейчас. Сейчас деревни стоят пустые. Старухи и пьяные старики. Только женщины, замуж не за кого выйти. Мужчины после армии женятся на любых городских, лишь бы не вернуться в деревню. Опустошенная страна. Работают студенты. Во сколько это обходится фунт хлеба, я не представляю себе! Профессура, хорошо оплачиваемая, сидит дома, а студенты работают. И они не умеют работать. Лет 15 тому назад мне говорили женщины, что в деревнях уже никто не умеет сделать грядки.

— Вы много говорите в своей книге об утерянных духовных ценностях деревни. Надеетесь ли вы, что эти ценности возродятся?

— Не знаю. Сейчас надежда уже теряется. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. Интеллигенции нет. Крестьянства нет. Все пьют. Единственное утешение — это водка.

— Но среди молодежи сегодня, возможно, больше интереса, чем раньше, к христианству и к Церкви?

— Очень многие крестятся. Крестятся и пожилые люди. Но большей частью интеллигентные.

— Вы говорите, что Мандельштам повторял вам, что история — это опытное поле для борьбы добра и зла.

— История? Да. Вот видно — на нашем примере.

— Но как христианка вы должны верить, что, в конце концов, добро вырастет даже из ужасных страданий вашей страны в этом веке.

— В этом столетии — не знаю, но, может быть, когда-нибудь. Во всяком случае, как Чаадаев говорил, «свет с Востока» — не придет. Чаадаев надеялся, что свет придет с Востока, но я не вижу этого. Сейчас никаких признаков нет.

— Вы никогда не думали о переходе в католичество?

— Я — нет! Ося хотел стать католиком. А я привыкла в Софию ходить. После заграницы, после двух лет в Швейцарии, я жила в Киеве. Мне 9 лет было. И нянька меня водила в Софийский собор. Я до сих пор не могу забыть его — и ездила с ним прощаться. Дивный собор! Ведь была когда-то Россия великой страной...

— Но положение в вашей стране стало немного лучше. Не думаете ли вы, что, если бы у молодежи было больше мужества, положение улучшилось бы?

— Я думаю, что, если молодежь придет, она будет сталинистами, потому что она по-прежнему поверит в террор и в Ленина. Она не знает, что это первыми на них отразится. (ПРОРОЧЕСТВО. П.Г.)

— После всего, что вы пережили, с вашим опытом, что бы вы сказали молодежи России?

— Бесполезно им говорить, они над старухой посмеются. Их вполне водка устраивает. Думаю, что сейчас уж ничего не спасет. Слишком долго это держится — 60 лет. Мне 77 — значит, 17 лет у меня были нормальные...

Самое сильное впечатление от этого интервью — то, что к Надежде Яковлевне Мандельштам, быть может, еще больше подходят слова, отнесенные ею к Ахматовой: «У нее не было нормальной старости». Впрочем, Н. Я. признаёт и большее: «Мне 77 — значит, 17 лет у меня были нормальные...» Окружающие могли ждать для нее еще многих несчастий — и дождались: опечатанной квартиры, полуукраденных похорон. Но все-таки всем было ясно, что на восьмом десятке ее, вдову Мандельштама, знаменитую на весь мир своими книгами, не посадят. Ее постоянное возвращение к теме возможного ареста иногда воспринималось почти как игра — а было оно реальностью, страшным страхом перед смертью в лагере, быть может, сумасшедшей, невменяемой смертью, подобной смерти Мандельштама. На фоне этого смешно спорить с голосом из-за гроба, даже когда этот голос несправедливо зол или несправедливо наивен. Кто способен ощутить эту внутреннюю «опустошенность» женщины, полжизни отдавшей на то, чтобы воскресить Мандельштама — «не человека, а список»? Будь она жива, можно было бы с ней поспорить. Она сама была спорщицей, но любила спорщиков, любила противоречить и любила, чтобы ей противоречили. Ее высказывания — зачастую провокация. Но ответить на эту провокацию мы уже не можем.

Последний (уверен, что так) раз был в Москве в 2010, удручающая картина, жуткая грязь покрывающая аляпокатые вкрапления новостроя... и воскресающий совок пронизывающий всё...

Последний (уверен, что так) раз был в Москве в 2010, удручающая картина, жуткая грязь покрывающая аляпокатые вкрапления новостроя... и воскресающий совок пронизывающий всё...

"Сейчас надежда уже теряется. Пока я ездила на метро, я только удивлялась, какие мертвые лица. Интеллигенции нет. Крестьянства нет. Все пьют. Единственное утешение — это водка." Мне пришлось ехать в Московском метро в январе 1994-го и я видел абсолютно такую же картину... Господа, а что там нынче в Московском метро им. Лазаря Кагановича?