Я представлял себя французским сюрреалистом из оравы Бретона, эстетом-бунтарём, радикалом, богемным нехристем, сочиняющим в утреннем парижском кафе лирическую рецензию на новую картину Рене Магритта под названием «Изнасилование», а вечерами на своей мансарде вдохновенно пишущим при свете подслеповатых звёзд «Псалмы Злобы» и «Манифест озлобленного сердца». Приведу ниже несколько фрагментов из последнего, незавершённого произведения.

«…Перед визитом в Лувр посетите городскую помойку и набейте дорожную сумку отборным гнильём. Измажьте этой гадостью нежную белизну античных статуй, надругайтесь над их вечной красотой…

…Опрокиньте чернильницу на подвенечное платье невесты! Пусть будет побольше на нём фиолетовых пятен, и пусть они напоминают шальную пляску чертей! А лучше запустите дохлой кошкой в венчающуюся пару в тот самый момент, когда новобрачная пролепечет чуть слышно: «Согласна»…

…Прогуливаясь по детской площадке, незаметно от хлопотливой мамаши, бросьте окурок в коляску младенца! Но можно поступить ещё подлее и подкинуть эту свежую идею подростку, которому хватит запала, безоглядности и дерзости! Тогда вы достигнете двойного результата…

Где бы Вы ни оказались, бичуйте и высмеивайте эту гадину, кичливо называющую себя человеком! Отбросьте постыдную жалость!

…Человечество, жаждущее сладких грёз и наслаждений, облепило, окутало земной шар, как пушистая плесень – подпорченную дыню…»

Главарь сюрреалистической банды Андре Бретон предал меня анафеме как раз за мои «псалмы», назвав их «сатанинскими»; я под дружный топот и свист покинул уже отравленное троцкизмом сообщество революционеров от искусства, не забывавших отобедать в самом дорогом и буржуазном из парижских кафе. Бретон – лицемер. Это точно подметил в своих мемуарах другой отверженный – прославленный испанец Сальвадор, носитель вечно взвинченных усов и пожиратель лангустов. Я безоговорочно подписываюсь под его исчерпывающей и нелестной характеристикой г-на Бретона. Требуя свежего парного молока для детей французских рабочих, одиозный патриарх сюрреализма был готов предать наиважнейшие принципы своего же манифеста.

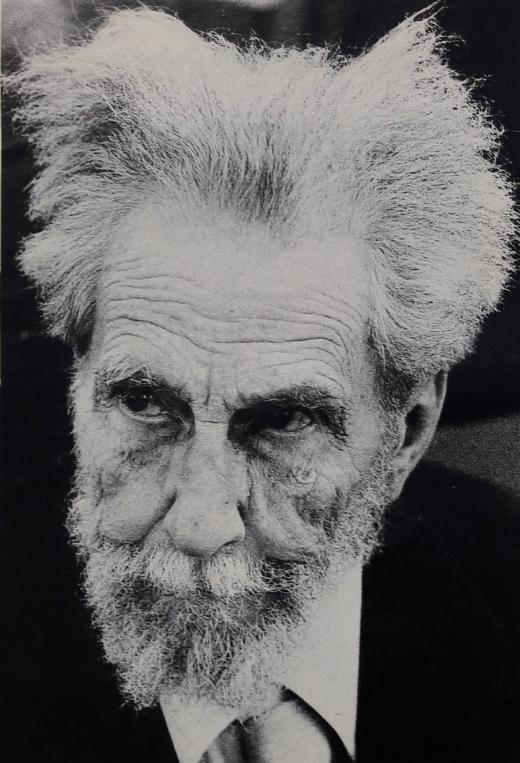

Андре Бретон. Фото Ман Рэя, 1924.

Меж тем, истинный сюрреалист, если верить Бретону, – это серийный убийца, устроивший беспорядочную пальбу где-нибудь на улице Нью-Йорка или Сантьяго и укокошивший два десятка ни в чём не повинных случайных прохожих. Что в сравнении с такой озлобленностью мои «сатанинские псалмы»? Больше того, сам Бретон и в повседневной жизни мог служить великолепным образцом воспетой мной и поныне воспеваемой иррациональной злобы. И когда изгонял неугодных из рядов своих апологетов. И когда, воспользовавшись боксёрскими навыками юности, нокаутировал известного советского писателя, после того, как тот осмелился сделать несколько резких критических выпадов против реакционного бретоновского словотворчества на всемирном литературном конгрессе в Париже. Бретону, этому оголтелому окололитературному бандиту, и Сталин в ту пору был нипочём, ведь он не побоялся физически расправиться с полномочным послом соцреализма в столице мирового авангарда, буквально наводнённой вездесущими агентами НКВД. Злоба была его прерогативой, и он не мог допустить, чтобы кто-то ещё, кроме него, возвёл её в свой жизненный или эстетический принцип. Только в этом и состояла причина моего отлучения.

Его же злобу я вернул ему много лет спустя, кажется, в 1963-м.

В ту пору он уже угомонился и в дуэте со своей престарелой супругой вовсю изображал Филимона-и-Бавкиду, деревенея на глазах и демонстративно-показательно поглаживая с почти набожным трепетом её маленькую сморщенную ручку. Я бросил ему тогда в лицо, что он истинный убийца и гробовщик сюрреализма. Он же только подивился этой внезапной озлобленности, прошамкал: «Ваша месть беззуба, как и Ваша поэзия!», а затем напряг всю свою память и продекламировал мою же давнюю строчку: «Как упоительна злоба…».

Как упоительна злоба и как легко переходит она в рассчитанное и шокирующее злодейство! И не знает эта страсть иного утоления. Не правда, что злоба, как и любовь, слепа. У неё острое, хищное зрение.

Это изрёк американский поэт-в-изгнании и упёртый итальянский фашист Эзра Лумис Паунд. «У моей злости острое, хищное зрение» – обмолвился он в пространном интервью, которое мне удалось взять у него, кажется, в 1966-м, сразу же после известных визитов Аллена Гинзберга и Паоло Пазолини, дерзко потревожившего безмолвный покой этого изгоя-затворника бескомпромиссным политическим диспутом. Американский еврей Гинзберг, при встрече со злостным антисемитом и заклятым врагом собственной нации, ударился в славословие, а вот итальянский социалист Пазолини припас для угрюмого старика с десяток малоприятных вопросов. Позднее он вложит стихи Эзры в уста одного из декаденствующих фашистов, главарей шайки недобитых партизанами садистов-выродков, героев предсмертного фильма «Сало», ставшего первоклассным пособием по эстетике жестокости. Пазолини, жаливший, как овод, бессловесного старца Паунда, перед гибелью сам без остатка отдался стихии зла, и, быть может, юноша, проломивший ему череп, попросту заразился от него этой лихорадкой. Злоба вошла в молодого убийцу вместе с семенем его жертвы, точно спартанская выносливость в древнем обряде воинской инициации.

Что бы сказал Эзра Паунд, если бы увидел фильм «Сало, или Сто двадцать дней Содома», снятый уже после его кончины? Я, журналист, прибывший в его келью из будущего, не имел возможности показать ему видеокассету с записью этого изуверского киношедевра, за который его неосторожный автор, по моему глубокому убеждению, заплатил жизнью. Вероятно, эксперимент Пазолини вызвал бы у утончённого эстета Паунда отвращение и показался бы бессмысленным нагромождением душераздирающих сцен. Впрочем, не Паунд ли обмолвился когда-то, что «в искусстве и в жизни приходится зайти слишком далеко, чтобы понять, насколько ты удалился от той точки, дальше которой вовсе не надо было двигаться»? Не он ли вдохновлялся кошмарами Первой мировой войны, представляя горы трупов, бездарно загубленных, окровавленных и бездыханных тел, принесённых в жертву этой курве, нашей сучьей цивилизации? Не он ли воспел душегуба Сигизмундо Малатеста, превознося его как покровителя искусств и прощая ему за великие культурные достижения не менее масштабные и поражающие воображение зверства?

Эзра Паунд, 1960-е

«Я направил всю свою злобу на Рузвельта, – вспоминал в беседе со мной старый Эз, – но силы были неравны. Я считал его врагом человечества и потому сделал главным своим врагом, как Ахав – Моби Дика; его же доводом стала грубая мощь беспринципной американской военщины. Эти гориллы готовы разрушить Парфенон ради возможности в любой части света сожрать свой протухший чизбургер! Я проиграл эту схватку. На меня обрушился мир».

«Что дала Вам эта злость? – допытывался я. – Ведь и после освобождения из Святой Елизаветы вы не желали расставаться с ней и продолжали шокировать публику и провоцировать власти, выбрасывая руку в фашистском приветствии, призывая к сегрегации и кусая всех, кто старался сохранить доброту по отношению к вам».

«Злость стала способом выживания. В неё и обратилась – вся, без остатка, – моя воля к жизни. Когда же злость изошла, истратилась в бесполезных прокламациях, жизнь покинула меня. Раньше я боролся и светился злобой, теперь же пребываю в затворничестве и маразме, и знаю доподлинно, где находится ад», – он указал рукой на своё сердце.

Как упоительна злоба… но мне ли рассуждать об этом? Ведь, что ни говори, а всё у меня вполсилы, истинной же злобе требуется иной масштаб, иной размах. В ней есть и инстинкт, и расчёт; и адский жар, и холод вечных чисел; но я никогда не давал воли инстинкту, как, впрочем, и не был последовательно расчётлив в своих мелких злодеяниях. А потому моя злость не могла обернуться искусством или выверенным изысканным преступлением. Рефлексия, леность или трусость мешали мне дойти до известных пределов, пересечь черту безумия, решиться на Зло. И старый сатир Пикассо, и вечный выскочка Бретон, и одиозный фашист Эзра Паунд мне не попутчики, ибо в их злобе была безоглядность, тогда как моя злоба осторожничала и пугливо осматривалась. И в постоянной оглядке она теряла жизненную силу, превращаясь в бледную полупрозрачную тень.

Злоба постепенно становилась для меня не мечом, но музой, не побуждением к действию, но скорее поводом к самоисследованию. Я стремился понять, как она возникает во мне, пытался вникнуть в её сущность, познать её природу.

– Стоп! – говорил я себе. – Ты сбился, запутался. Ты не можешь постичь чего-то очень важного… это различие между злом, злостью и злобой… оно неуловимо. Ты не можешь схватить за хвост и удержать эту гигантскую стрекозу…

Я обращался к чистейшим мифическим образцам природной злобы, злобы, ставшей естеством, – к образам Минотавра и Моби Дика. На спиритических сеансах я вызывал души тех, чья злоба обернулась когда-то тонким расчётом, обеспечив им безраздельную власть, мрачное величие или реванш. Я впитывал в себя флюиды чужой злобы. Отравлял ими собственную душу. В ходе этих изысканий жестокость тиранов и вождей, оправданная идеологически, поставленная на службу власти, проникала в мое сердце; им овладевала злоба, иррационально выплескиваемая на некогда любимую женщину, случайных прохожих, покинутую в юности родину – ради нового поворота в искусстве, красного словца в манифесте или собственной умозрительной утопии. Но я никак не мог добраться до исконной первозданной злобы, скрытой во мне самом.

Я вопрошал себя, где, в каких глубинах нутра и внутреннего опыта ее исток. Я искал корни злобы в себе. Но здесь уже не было места упоению. Ибо злоба моя рождалась из боли, из самоотрицания; она спускалась в мой единоличный Ад, увлекая меня за собой. И при этом она всегда являлась мне не из кромешной тьмы, а из ослепительной и тошнотворной белизны, как Афродита из пролитого в море Зевсова семени, кем-то принятого за морскую пену.

Я бы хотел, чтобы чистая злоба сама выбрала меня, вочеловечилась во мне и упивалась бы мной. Как если бы вино могло наслаждаться выбранным им самим сосудом, его формой, прочностью и вместительностью. Как если бы спрятанная в перстне отрава наслаждалась своей драгоценной оболочкой. Или один из множества минотавров, что заблудились в своих лабиринтах, вселился бы в меня и направлял все движения моего естества к известной только ему цели с хищной безоглядностью…

«Как упоительна злоба!» – повторял и писал я, словно заклинание, стремясь взрастить, взлелеять в душе это чувство с одной только целью – выплеснуть его на тебя, холодная, бессердечная, расколовшая моё сердце своим презрением и равнодушием! Я хотел бы обрушить на тебя, на тебя одну, всю инстинктивную ярость Моби Дика и обузданную расчётливым умом решимость-ненависть капитана Ахава! Всю бесчеловечную (или сверхчеловеческую?)

Очень приятно.

Это один из моих ранних рассказов.

Бретона и Паунда тогда только начали печатать, последнего я пытался переводить.

Интересное было время...